遂昌县湖山小学武十番社团

传承百年十番特色,开展校园文艺活动

——遂昌县湖山小学武十番社团

在各级领导、社会各界的关心支持下,学校各届领导重视校园武十番文化的传承和发展,把昆曲武十番特色当作我校素质教育的一个重要途径。学校武十番活动开展是全体教师的共同努力,得到各级领导和社会的认可。下面就我校开展武十番传承活动,特别是近年来所开展的工作做几方面的汇报。

一、学校概况

湖山乡位于遂昌西北部,距县城60公里,东连白马山,西邻九龙山,西北与衢州市交界。景区内乌溪江水库、森林峡谷风光与人文景观相互交融,素有“莹石之乡 ” “板栗之乡”之称。物华天宝,人杰地灵。前县长陈景飞曾题诗到:“秀山丽水碧云天,栗馥鱼肥沐暖泉。客问何方神羡地?乌溪江畔好湖山。”我们湖山乡中心小学就坐落于湖山乡香炉岗村,占地 20.6亩,建有两座教学楼、一座行政办公楼,一座学生寝室,两座教师宿舍楼,一座厨房,一座学生餐厅。学校现有16个教学班,其中小学部12个班,幼儿园4个班,共有学生550多人。教职员工 45 人。 学校2004年被浙江省教育厅授予“教育强乡(镇)”荣誉称号,2010年被教育局评为“行为规范达标示范性学校”,2011年被评为丽水市教育局授予市级绿色学校、市级书香校园达标学校、第四批市级艺术教育特色学校。省婺剧进校园示范单位。

办学宗旨:

弘扬和传习遂昌十番的传统文化,丰富广大学生的业余文化生活,提高广大同学的审美能力和表现力等综合素质和艺术修养,加强我校精神文明与校园文化建设,传承民族文化,了解本地区的历史文化、风土人情。成为传承国家民族民间艺术保护目录的载体,为培养一部分具有一定戏曲基础知识和演奏技能的学生,将武十番代代相传、发扬光大。。

二.武十番起源

四百年前,有“东方莎士比亚”之称的汤显祖到遂昌县任知县时,把江苏省昆山的“昆曲”传到遂昌,并自编自演。汤知县十分钟爱戏曲,在业余时间深入遂昌民间体察民情、风俗的同时,还教老百姓学唱昆曲。因此产生了别具一格的“遂昌十番”。“遂昌十番”是汤显祖在遂昌任知县时得以传播的民间艺术;是汤显祖文化的重要组成部分,主要分布在妙高、大柘、石练、湖山等地,以演奏《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》、《紫钗记》和昆曲曲牌为主。又因为我们湖山多为山地丘林,陆路交通相对闭塞,然经水路到衢州却十分方便。所以到清朝中后期,婺剧里的昆腔,乱弹和西吴高腔经衢州传到湖山,婺剧高昂激烈的曲调和当地粗犷的民风不谋而合。加上婺剧的昆腔和昆曲大同小异,当地老百姓便将婺剧昆腔的锣鼓吸收到十番中,形成独特的湖山十番。为有别于其它地方的十番,因此把旋律缓慢,音色古雅,流行大柘、石练附近的称为“文十番”,把湖山乡附近区域流行的称为“武十番”。湖山“武十番”以唢呐为主奏,加进锣、鼓、钹等打击乐,其特点就是锣鼓点渗透到唱腔中,乐声悠扬悦耳,古朴粗犷。既不失昆曲的缠绵婉转、柔漫悠远,又有婺剧的粗犷豪放,鲜明生动。表现出浓浓的乡土文化和农耕情趣。数百年衍传,浩繁的民间曲目大半失传,今存曲牌和戏曲片段《江头金桂》、《风和子》、《上小楼》、《将军令》、《出鱼》、《赐福八仙》、《跪地梳妆》等。 “武十番”所用乐器有唢呐(大,小)云锣、梆笛,曲笛,提琴、二胡、梅管,老胡、三弦、八角琴(双清),阮,月琴,琵琶,锣鼓等。其音响洪大,音色粗犷动听。

三、武十番保护的现实意义

1.会武十番演奏的人员已出现“老龄化”、“青黄不接”的现象。

到目前为止,会演奏武十番的人仅有湖山乡奕山村的几位老人,平均年龄已经70多岁,而会唱武十番的更是寥寥无几,且中青年人绝大部分连武十番是什么都不知道。也就是说,原生态昆曲武十番已到“老龄化”、“青黄不接”的境地。

2.武十番自古以来“口口相传”的传承模式无法适应当今以市场经济为主体的社会环境。

口口相传的传承模式需要花很多的时间,而在当今经济高速发展的今天,年轻人忙于读书,中壮年忙于赚钱养家糊口,根本没有时间去面对面跟老人们学习。而且这些老人用的又是工尺谱,不懂简谱,这又为交流和教学增加了难度,使得许多高龄老歌手想收弟子却招不到人,遗憾地带着这些千年文化瑰宝走进天堂。这是多么悲哀的事情。

3.当今农村的少年儿童根本不知道我们这有昆曲武十番这一传统文化,更别说演奏和演唱了。可以讲,如果这些经典在我们的身上失传,就意味着我们这一代人在继承传统,发展本土的文化史上犯下罪过。

四、武十番文化氛围

(1)环境布置。学校现有十番教室一个、乐器30多件,校外辅导员三人。把教学大楼每层走廊打造成为武十番艺术长廊,将昆曲十番艺术的由来、不同的流派、影响区域、传统段子、文化传人的资料介绍以及我校武十番表演队的演出照片进行展示。

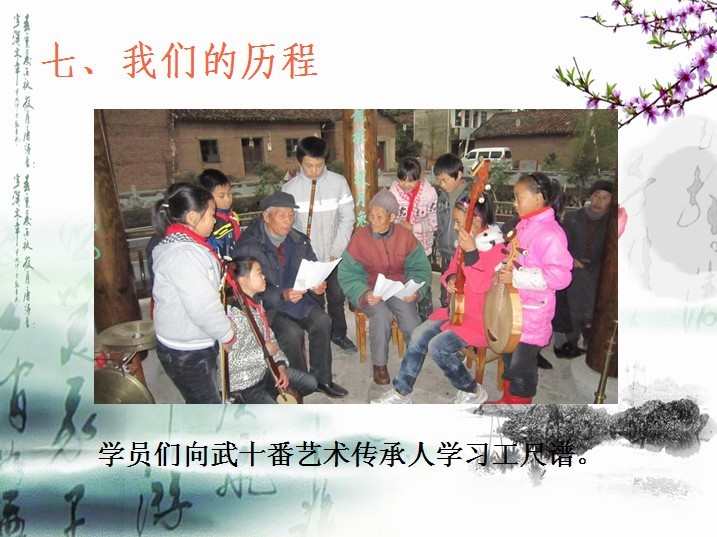

(2)普及知识。邀请奕山武十番艺术传人朱松田,朱锦雄老师来校作相关讲座,普及这方面的知识。我们还尝试将昆曲十番文化引进课堂,率先在音乐、拓展、兴趣等学科中进行尝试。如结合音乐课,我们在中高年级中,开设昆曲的欣赏课。结合当地的演出和上级部门有关的比赛,还有到武十番的发源地进行采风活动,学生们在老师的指导下,通过走走看看,玩玩想想,写写唱唱等各种生动活泼的形式,怀着对家乡的炽热情感,能演奏越来越多的武十番乐曲。

(3)学习传承。举行“昆曲十番艺术节”。从2006年起,国家将每年6月的第二个星期六为中国的:文化遗产日“,旨在唤起社会公众自觉参与费物质文化遗产的保护与传承意识。在六一节的时候,我校结合武十番的传承和推广,举行“艺术节”系列活动。如各班的昆曲段子、校武十番表演队的精彩演出、师生与社区民间艺人的同台演艺,我校十番表演队还下村庄、敬老院为社区居民和孤寡老人表演。学校通过开设武十番文化宣传栏、举办昆曲十番知识竞赛、评选年度武十番十佳队员等活动,不仅营造了校园武十番文化的氛围,而且培育了一批又一批的音乐人才和爱好者。在今年毕业的学生中就有两人考入了浙江省艺术学院金华校区,从事专业的婺剧器乐演奏的学习。

五、主要措施

1、加强领导。为使武十番传承工作有序地进行,武十番乐团聘请了乡党委书记和湖山乡乡长为艺术顾问,校长亲自挂帅,协调学校各部门之间的工作。统一安排武十番传承工作。

3、强化训练。利用课余时间、兴趣活动课时间,每天中午,傍晚各学习一小时左右,采用帮扶制,老队员带新队员。将武十番活动全名铺开。

4、借鉴经验。积极争取与省、市民族民间艺术保护办公室联系与交流;创建演奏或演唱队学员展示平台,激发他们的学习积极性;

5、成立十番研究小组,整理研究十番资料,积极筹建湖“武十番研究院”,不断深化十番传承活动。

湖山武十番乐团所取得的成绩,体现了我校师生不懈努力与无私奉献的精神,倾注了社会各界友人的关心与支持,今后我们还将在校园文化中普及戏曲知识与技能,形成校园戏曲文化,培养全面发展、特长突出的青少年戏曲,器乐后备人才,使广大青少年走向操场、走进大自然、走到阳光下,积极参与到文艺活动,参与到武十番活动中来。

六、成绩荣誉、

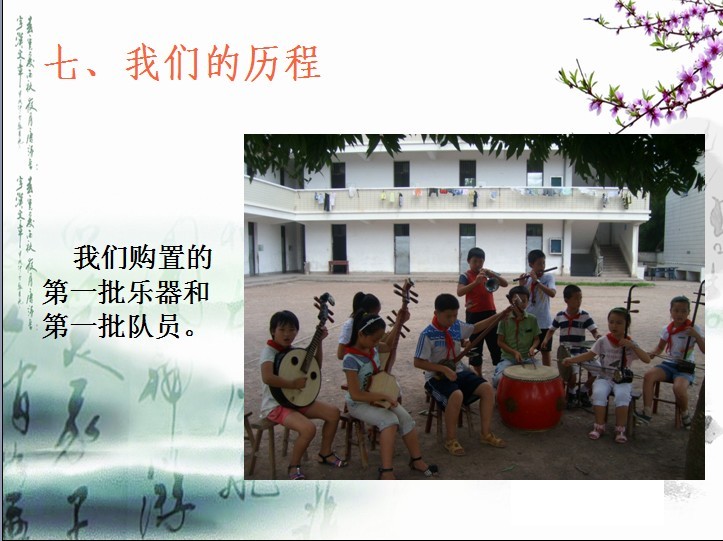

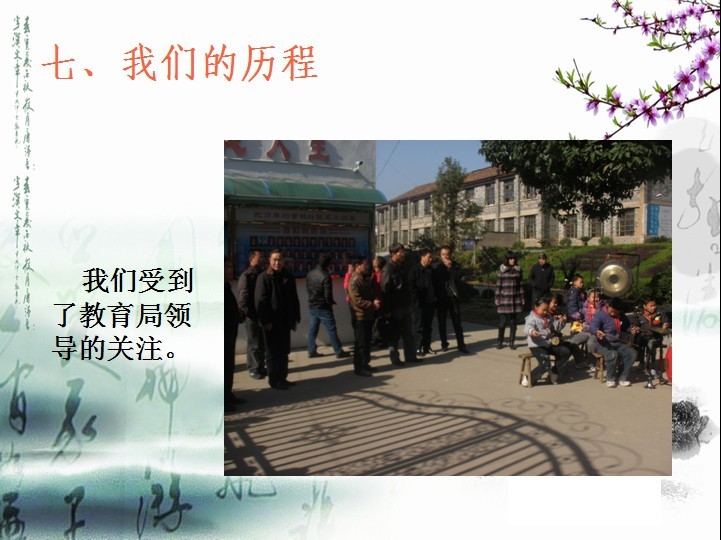

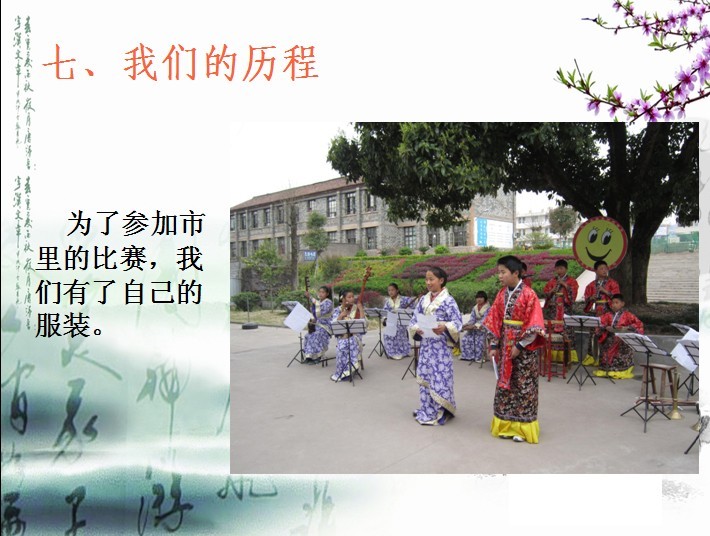

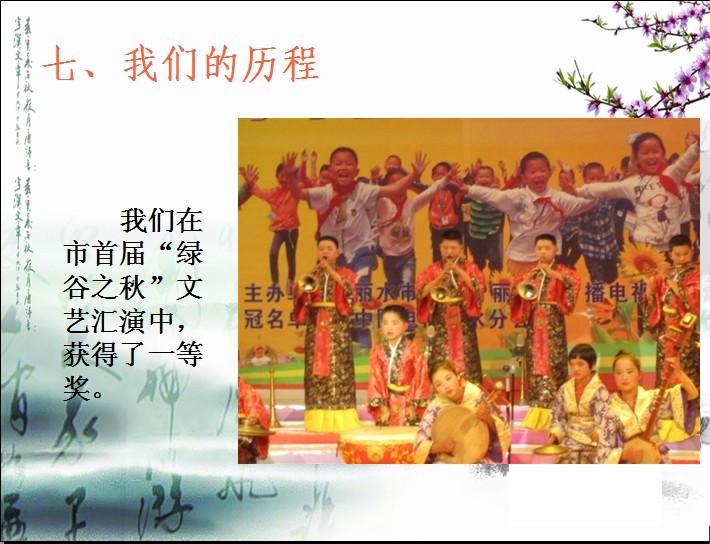

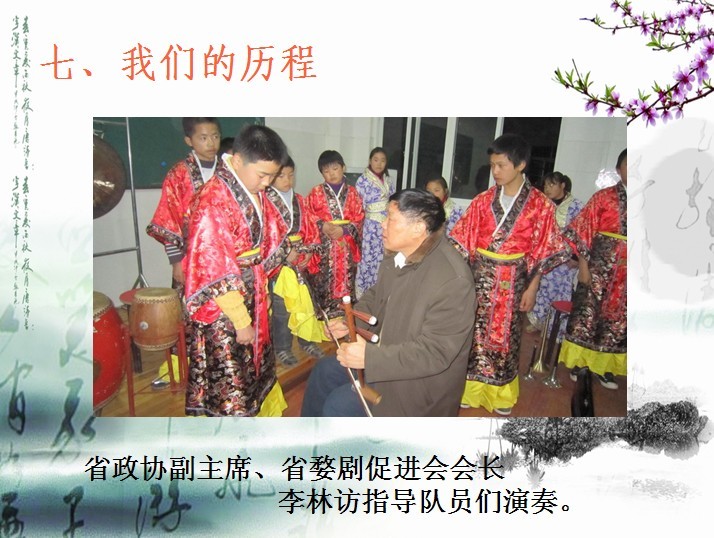

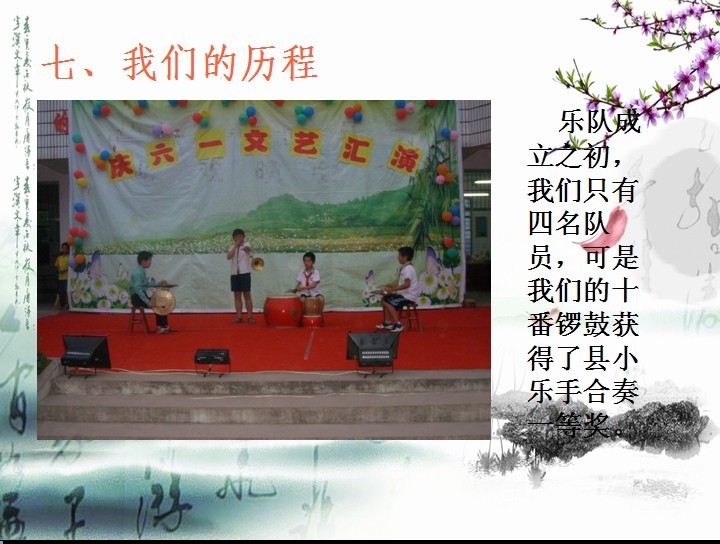

自2010年武十番乐团成立以来,先后获得县第七届小乐手大赛合奏组第一名,丽水市首届绿谷之秋文艺汇演一等奖,丽水市第二届绿谷之秋文艺汇演三等奖,丽水市第四批市级艺术教育特色学校(武十番传承),浙江省婺剧进校园示范单位。丽水日报,处州晚报,丽水电视台,钱瓯遂昌等多家媒体进行了专题报道,省政协副主席,婺剧促进会会长李林访,省婺剧促进会秘书长龚振源、县宣传部长华治武,县人大梅伟建副主任、教育局等领导多次来校参观指导。