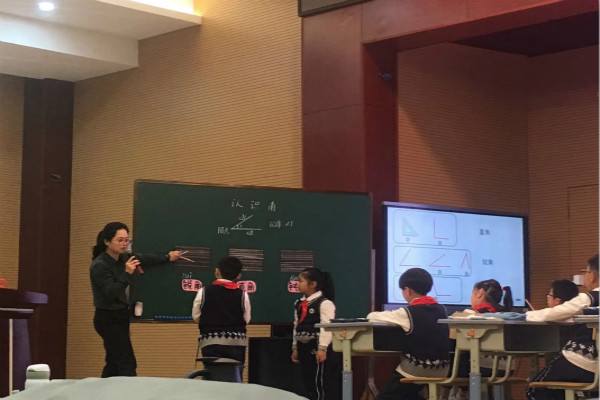

一堂好课如何打磨 ——记青田黄龙玲老师《认识角》有感

一首天籁之音可以让人心旷神怡、身临其境,一幅墨笔丹青则可以置人于行云流水之间,而一堂好课却是让人如痴如醉、回味无穷,诚如黄龙玲老师的课,虽是借班上课,但丝毫没有遮盖住她作为省一等奖获得者的上课魅力与智慧。然,听完斯老师的点评之后,倍觉这堂课还有很大的打磨空间。于是乎,思考了这么个问题“一堂好课应该如何打磨”。

对于这个问题而言,可谓是仁者见仁智者见智,但我想有那么几个标准是一致的:

(1)把握课堂整体框架,理清上课思路

黄老师执教的《认识角》这堂课中,有着明确的设计流程即在学生已有认知的基础上向学生介绍角的组成、角的大小比较、角的分类以及画角和找生活中的角。有了这样的一个整体框架,相信我们老师在展示的过程当中就能更加有序,落实好本堂课的教学目标。

(2)重难点突出

像我一样的新老师常犯的一种错误就是课堂内容眉毛胡子一把抓,不能在前期的备课中发现本节课应该侧重哪些方向。在黄老师这节课当中,另我们万万没有想到的是角的大小比较没有得到很到位的展示。可能在,我们成人的眼中,这应该是很简单的一个问题,比直角大的是钝角,比直角小的是锐角。可是,学生在没有固定标准(以直角为标准)和亲身经历角会随着开口大小的改变而相应改变这个过程,他们是很难区分的。紧接着,我们就会发现,角的大小比较落实不到位就会影响后面角的分类教学。由此可见,在本堂课当中,重点应该落在角的大小比较和给予学生以直角为标准进行判断的这一种意识,难点则是通过动态的吸管游戏达成角的大小由开口大小所决定这一目标。(此处,在黄老师上课的时候,我想到了一种办法,是不是可以在吸管的中间确定一个节点的位置,用明显颜色进行标识,作为角的顶点,固定一个直角在小黑板上。接下去就可以采用斯老师所说的,换用不同颜色的吸管在这个基础上,将吸管的两边进行动态呈现,让学生明显感知角的大小。另外,我觉得黄老师上课的时候,有几个学生对于什么是锐角什么是钝角的描述,有很大的可采取性,比如说有的学生说“锐角的两边是往里收的”,“钝角的两边往外斜”,“钝角的两边比直角的两边还要往外张开”等等说法,借助学生这种想法,再结合科学的描述,我想学生就能达到我们给他们的目标了)

(3)一堂好课要有“四磨”——磨素材、磨环节、磨细节、磨心中的学生。我们在把握一堂课的整体架构后就想着怎样做好这“四磨”。

对于斯老师这“四磨”说法,我犹如醍醐灌顶。在任教的这一年半路上,特别是对磨素材,从来没有深度思考过,单纯的就像斯老师说的一样,我们只是把前测当成作业讲评式的带过而已。针对黄龙玲老师的这堂课,学生呈现的素材真的非常好。这虽然只是四类角,却能将整堂课贯穿起来。比如说第一类角,就是我们说的数学中的角,这么多角摆在那,就可以引导学生思考这些角的共同点:有一个顶点,两条边(如果能将这些角的顶点都描出也许会更好)而这不就是我们要向学生介绍的角的组成嘛;再比如第二类角,是属于图形中的角,就可以让学生在图形中找找角的位置、画画角的组成。还可,以此为契机抓住长方形中看到的角定义为直角,让学生思考为什么看到的三角形中的角和长方形中的角不一样,从而开展角的大小比较教学......就是这样的简简单单的材料,斯老师却是能挖掘出这么多背后的东西,值得我们高度思考。

(4)既要有常规的知识灌输,又能够打破孩子原有的认知,达到思维的拓展。比如在这节当中,当我们引领孩子们走进生活寻找角,他们就会发现生活中的角并不全是尖尖的,有的有弧度,甚至是平平的例如课桌角的设计,吸管游戏中呈现的平角,以及转圆圈时的周角......在经历过这样的思维升华后,学生在今后的学习中将会成为主动的思考者。

......

我想,一堂好课不会仅局限于今天的评价,更多的应该是看到明天的改进。对于能参与本次省教研共同体活动,我感到不虚此行,收获满满!