实验小学:【京师学堂6】教育的价值选择

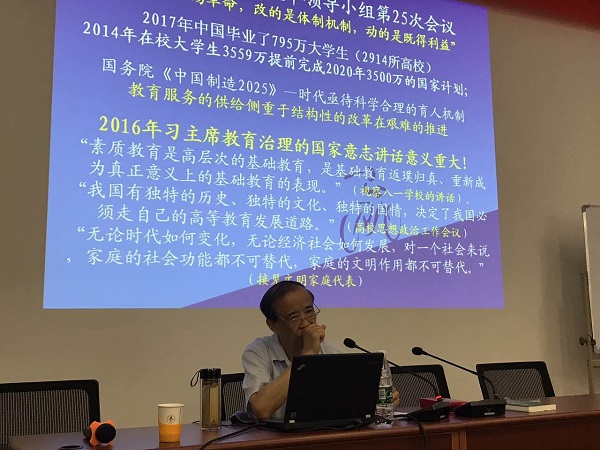

当前中国的四大转型问题:一是政治转型。体制机制的深化改革——在政言法。具体措施:核心价值观的力量,司法独立从严治党,简政放权管办分离。二是军事转型。国家重器的高端莫测——在军言战。具体表现在裁军与精兵、军区与战区、停止有偿服务、待遇职业化。三是经济转型。国家实力的转型升级——国家治理。具体理念是青山绿水、一带一路、代给侧结构改革、从众创业万众创新。四是民生转型。国家基础的伦理再造——人民中心。具体体现在房改医改教改的获得感。其定位:实现中华民族的伟大复兴,其理论基础就是习近平同志为核心的系列讲话精神。

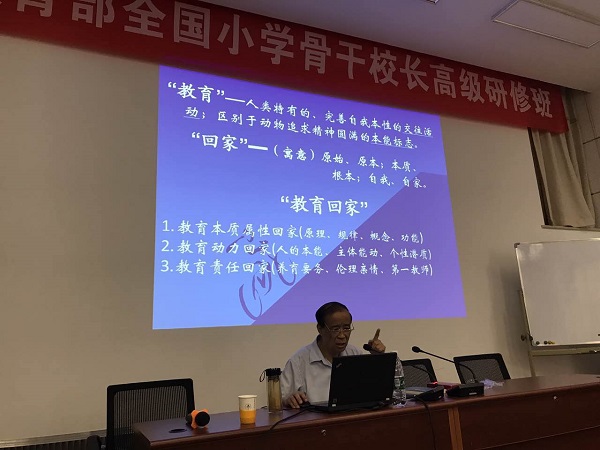

教育是人类完善自我生存发展方式、区别于动物的一种独特的本能。开发人的这种自我教育的本能,是社会、家庭及学校教育的永恒目标。而社会、家庭、学校的教育概念及方式方法又与人类文明进程的生产方式密切相关。

文字的出现提升了人类精神与物质文明的传承质量;印刷术的出现提升了人类创造精神与物质文明的社会能量;而互联网时代,知识信息的无限畅通则彻底改变了人类的生存发展方式。“无处不教育、无处不学习、无处不课程”的多元化时代为教育、为学习回归人的自我发展本能提供了前所未有的空间。

正是人类文明生产发展方式的里程性变革,使“社会转型”成为了这个时代不可抗拒的命题。政治、经济、文化的转型动荡了世界的种种格局,而教育的社会转型则是人类文明变革的最终落点。

最先发声的是联合国科教文组织1972年的《富尔报告》,明确了教育概念的时代变革;1996年的《德洛尔报告》定位了信息爆炸社会的教育任务;2015年《巴黎会议》的《反思教育的报告》则直接把教育的转型上升到“向全球(即人类)共同利益的理念转变”。并由此强调要“重新定义知识、学习和教育”的理念。

素质教育的高层次是基础教育,是基础教育反璞归真、重新成为真正意义上的基础教育的表现。但是纵观教育改革并没有发生实质性的变化,只在三个方面进行了深入的探讨:一是教学论的改革——主体与主导的关系;二是课程论的改革——共性与个性的关系;三是教育技术的改革——信息人本关系。2017年公布《国家教育事业发展十三五规划》:以教育的结构性改革作为主线,以全面提高教育质量为主题,全面深化教育改革。同时,我们看到教科文对教育发展的警示:由科学主义走向人文主义“应该以人文主义为基础,重新定义知识、学习和教育”。

传统教育思维惯性的“三大障碍”:一是认为上学可以成才,生活在状元、精英传统优势中;二是认为留学可以成才,生活清末、民国初思维定势中;三是认为不能输在起跑线上, 在开放初期的社会氛围之中。但是大数据告诉我们:大器晚成,英年早逝以及少年得志大不幸。

当社会的信仰被青少年“读书志在升迁”完全替代“志在圣贤”的价值追逐时,各种中外极端的案例自然让整个社会对未来充满了焦虑,这就更为凸显了当代青少年的教育问题。事实上,国家教育发展战略的“现代化”是以“均衡发展”的战略任务和“素质教育”的战略主题为内容的两个着力点。

《新基础教育论》指出:惟有尊重个体发展的人众教育,才会为社会提供充满生机和活力一代新人。《反思教育—— ”向全全球共同利益“的理念转变》中明确了”教育要以人文主义为基础,尊重生命和人类尊严“。

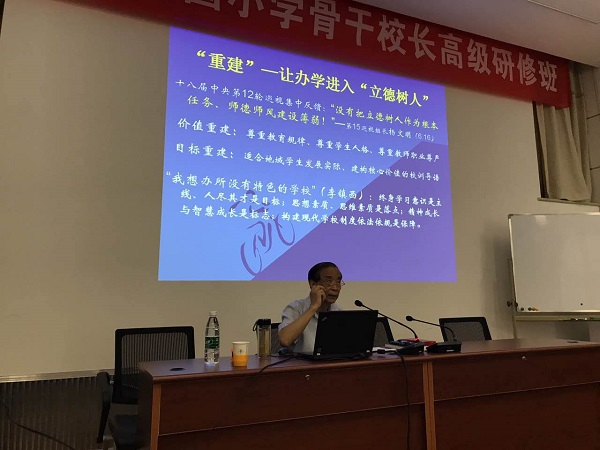

在当前的教育改革过程中,在十分关注核心素养的问题。什么是核心素养?2000年,欧盟重建教育使命首次提出:以个人发展和终身学习为核心素养取代学科 知识结构为核心的传统教育体系。2006年中共16大提出:建设社会主义核心价值体系的命题。2016年9月,由北师大牵头成立课题组,召开了”中国学生发展核心素养的研究成果“。中国学生的核心素养结构的三个方面六大素养十八个要点的具体内容。但是,这仅仅是一个学术课题研究成果。也就是说,教学研究可以协助教学,但不能领导教育。

但是,现实是不同国家不同地区关注的核心素养是不一样的。核心素养的国际比较表明:欧盟关注的核心素养是终身学习;美国和经合组织关注的成功生活的核心素养;德国和日本关注的职业导向的核心素养;而中国关注的应试选拔技巧的核心素养。

核心价值中的核心素养:一是热爱祖国,此是家国情怀的立身之根;二是勤奋做事,此是大众企事业万众全新之本;三是人尽其才,此是个体丰富社会才能充满生机之路。可以说,没有道德底线的核心素养是学校最不安全、社会最不稳定的因素。

正如李镇西说的那样:我想办所没有特色的学校——终身学习意识是主线,人尽其才是目标;思想素质、思维素质是落点;精神成长与智慧成长是标志;构建现代学校制度依法依规是保障。

华东师范大学叶澜教授所述:“基础教育不再只是为入学者提供进入高一级学校或就业奠定基础的教育,而是全民教育的起步阶段;教育不再满足于培养能在众人中胜出的少数精英,而是要成为面向大众的人生教育。这是中国教育的价值取向从仅仅服务于选拔的精英教育向满足全民教育需求的大众教育转型的重要起步。”

中国文化传承的”三大要素“:一是汉字五千年,汉字是中国文化基因;二是教育始祖,以家为基础,讲求认祖归宗。中国是以家为宗教的民族,具有包容性,国以家为基础的家国观;三是”四书五经“的儒家精神,修身齐家治国平天下。因此,中西方教育观是截然不同的。中国教育文化是:儒家人文主义立德教育观;而西方是科学主义功利教育观。从这个角度来看,中国教育最需要的是中国的民族精神和改革开放的创新精神。

家庭教育是人生存发展的基础,自我教育是人存在价值的本能,学校教育是人社会化的演练平台。孙云晓指出:家庭教育需要实现五大转变:一是由家庭教育学校化向遵行家庭教育的特点与规律;二是以知识教育为中心转向以人格教育为中心;三是由依赖学校或政府等机构转向依法履行父母的主体责任;四是由家长的为所欲为转向尊重儿童权利;五是由家长对孩子的指手画脚转向与孩子共同成长。

本沙哈尔认为:幸福感衡量人生的唯一标准,是所有目标的终极目标。

家长教师质量决定学生的质量。教师的质量即教育的质量是教育现代化的根本、也是教育大事业软件升级的根本。我们共产党连续取胜的根本在于用人不在于使物,而今天不少地方行政发展教育的热情仍停留在显而易见的硬件上、动辄千万、亿元的改造重建,对于学校,尤其是普通校编制紧张、师资缺乏几乎使不上劲。学校的差距就是教师的差距,没有人就没有教育,没有优秀的教师不可能有优质的学校教育。

社会发展的自愈功能在于制度创新,我国教育的和谐、均衡发展惟有充分信任、依赖教师的力量、做实做好“队伍建设”这个大课题,让“最美乡村教师”不再窘迫,必定会真正迎来教育质量新的发展。

最后以一句马克思的一句话来结尾:能给人以尊严的只有这样的职业,在从事这种职业时,我们不是作为奴隶般的工具,而在自己的领域内独立地进行创造。

(本文根据吴国通教授讲课整理)